2024.4月10日更新

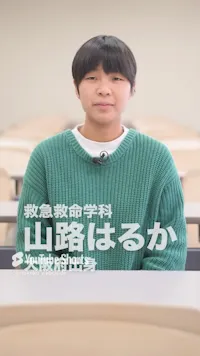

春から憧れの「消防官」に。

だけど夢ははまだまだこれから。

沖縄県出身の田山右京さんは、救急救命学科の4年次(取材時)。春からは東京の消防庁で働きはじめます。“この4年間、とにかく大変だった…”と語る田山さんでしたが、それを乗り越え夢へ真っ直ぐ向かっている姿は、めっちゃカッコ良かったです。

高校生3年生の時に見た

救急救命士がカッコ良かった。

沖縄県の中でも1番小さな町で生まれ育ちました。小学校3年くらいから高校3年生までガッツリ野球をしていて、体を動かすことが好きです。救急救命士を目指すきっかけになったのは、高校3年生の時に一緒にいた友達が怪我をしてしまって、駆けつけた救急隊員がカッコ良くて。元々YouTubeで消防士とかを見ていて「かっこいいな〜」とぼんやり思ってはいたんですが、その時に「自分もなりたいな!!」と思いました。救急救命士の資格は消防に入ってからでも取れるとは知っていたんですが、働きながら資格を取得するのは忙しくて難しいし、給料面でも差があるということを知って、大学進学を決めました。

信頼できる先輩から

ヒロコクの話を聞いていた。

ヒロコクの救急救命学科には、高校時代からの2つ上の先輩がいたのでヒロコクの話は聞いていました。高校で野球部だったこともあり、あまり大学のオープンキャンパスに行くことはできなかったけど、ネットで東京や大阪、福岡の大学も調べたりしました。

その中でも、ヒロコクがベストだと思い入学を決めました。何より、まったく誰も知らない大学に行くよりも、信頼している先輩がいた大学の方が、何かと安心じゃないですか。

そして、その先輩に入学前から教えてもらっていたのは「礼儀への厳しさ」。先輩には「1番最初のガイダンスには、髪を染めたりパーマかけたりしないで来いよ!!」と言われましたね(笑)

実際、その厳しさは先輩から聞いていた通りで、4年間でかなり鍛えられました。おかげで就活の面接官に対しても全くビビらない自分がいました(笑)

良くも悪くも「ヒロコクの特徴」と

「学ぶぞ」という強い気持ち。

ヒロコクの救急救命学科の凄さは、なんと言っても“資器材の多さ”。沖縄には県で2つしかないのに!!…みたいな高額な資器材がゴロゴロしてます。実際の現場で使われている最先端の機器を学生のうちから触れて学べることはメリットでしかないです。

あと、国家試験の合格率が2年連続で100%ということ。これも凄いことです。でも、皆でめっちゃ難しい問題をひたすら解くので、そりゃ合格率も高いはずだし、全員受かりますよね!って感じです(笑)

ぶっちゃけ、キツイなーと思うこともあります。現役でドクターヘリに乗っている先生がいるので、実践的な学びがたくさんある反面、カリキュラムは詰まり気味!! めっちゃ大変ですよ。例えば、公務員試験は早くて4月から始まるんですが、4月の最終週に大変な実習が入ってて、そのフィードバックもやるんですよ!!!(苦笑)頑張ってなんとか乗り越えました。

入学前の高校生に伝えるなら「先に苦労して、後から楽するか」か「先に楽して、後で苦労するか」を選んでね!ってことですかね。少なくともヒロコクの救急救命学科は、“飲みに行く〜”とか“めっちゃ遊ぶ〜”というよりは、「学ぶぞ!」という強い気持ちが必要になると思います。救急救命の現場も、人の命に関わる仕事なので、それなりの覚悟が必要だし、常に勉強が必要になるし…それでも頑張りたいと思うなら、応援します!

たくさん経験を積んで

いつかは「通信司令員」に!

春から東京の消防庁へ就職します。実は、そこに例の先輩もいます。なので、社会人になってもまた後輩になるんです(笑)

これから消防士としての社会人が始まりますが、最初の3年間はポンプ車に乗ります。だけど今、自分が目標としているのは「通信司令員」なんです。119番通報の電話を受け、必要に応じて現場から一番近い消防署や病院、水道局、ガス会社など、さまざまな機関に指示や要請をする職員で、多くの現場経験が必要となります。しかも、正しい判断を素早くできる人が選ばれるので、しっかり経験を積み、引き続き勉強して、「通信司令員」になれるよう頑張りたいと思います。

まずは何より不祥事を起こさないこと(笑)そして、仲間に信頼される人間になることが、夢の実現につながると考えています。